|

Прокофьев В.Г.

«Если даже ход моих мыслей направляется, насколько только возможно, по объективно данному, то он все-таки остается моим субъективным ходом мыслей, который не может ни избежать вмешательства субъективного элемента, ни обойтись без него.»

К.Г. Юнг, Психологические типы глава 10

Аннотация:

В статье представлены результаты экспериментального исследования проявлений информационного метаболизма психики с помощью объективных методов, основанных на контент-анализе. Анализировались слова семантики информационных аспектов, а также другие вербализированные типологические проявления. В качестве исходных материалов для исследования были использованы тексты испытуемых из архива НИИ Соционики, написанные ими при выполнении проективной методики «Что для Вас время?» Полученные количественные данные продемонстрировали влияние на результаты как соционического типа, так и контекста ситуации, в которой происходит процесс его определения типа. объективных методов, основанных на контент-анализе. Анализировались слова семантики информационных аспектов, а также другие вербализированные типологические проявления. В качестве исходных материалов для исследования были использованы тексты испытуемых из архива НИИ Соционики, написанные ими при выполнении проективной методики «Что для Вас время?» Полученные количественные данные продемонстрировали влияние на результаты как соционического типа, так и контекста ситуации, в которой происходит процесс его определения типа.

введение. предпосылки

Один из критериев научности знания – это возможность проверки теоретических построений эмпирическим путем.

В целом психология, на одно из новых направлений которой претендует и соционика, в основной своей массе использует субъективный экспертный подход. Это касается большинства известных методик проведения психологического эксперимента.

Даже при применении серьезных математико-статистических алгоритмов обработки данных тестов, результатов опросов, получаемые выводы в общем случае часто зависят от СУБЪЕКТИВНОГО опыта эксперта и его подхода к интерпретации полученных результатов. Кроме этого важно учитывать, что в большинстве случаев анализу обычно подвергаются массивы СУБЪЕКТИВНЫХ данных оценок/самооценок испытуемых, собранных с помощью тех или иных опросников или тестов.

Но есть и исключения. Одним из реальных подходов к объективизации исследований можно назвать контент-анализ.

«Контент-анализ (от англ. contents – содержание) – метод качественно-количественного анализа содержания текстовых и графических документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Он относится к разряду вербальных методов исследования, но в то же время требует применения средств математической статистики. Объектом контент-анализа может быть содержание различных печатных изданий, радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных сообщений, документов, публичных выступлений, материалов анкет. … Он нацелен на выработку количественного описания смыслового и символического содержания документа, на фиксацию его объективных признаков и подсчет последних». [15]

Но необходимо учитывать, что «не все документы могут стать объектом контент-анализа. Необходимо, чтобы исследуемое содержание поддавалось фиксации и операционализации, т.е. содержало недвусмысленные категории,

которые можно интерпретировать однозначно (принцип формализации),

а также,

чтобы интересующие исследователя элементы содержания встречались с достаточной частотой (принцип статистической значимости)» [15]

В соционике предметом исследования является информационный метаболизм психики человека, который описан Аушрой Аугустинавичюте, как устойчивая система ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЕЙ психики к определенным АЛГОРИТМАМ преобразования информации при ее приеме, обработке и выдаче [1]. Для такого предмета исследований пока нет технических возможностей для его объективной регистрации и интерпретации. Т.е. для непосредственного наблюдения и фиксации таких процессов в мозгу человека, как само движение, преобразование информации, тем более непроявленные на момент исследования предрасположенности.

Ключевой момент теории информационного метаболизма – это разделение психикой всей поступающей информации на 8 потоков или 8 информационных аспектов (ИА) и их раздельная обработка 8-ю соответствующими психическими функциями (модельный подход). Именно их словесную и смысловую вербализацию психикой человека («семантику 8-ми информационных аспектов») мы можем наблюдать и объективно количественно фиксировать. [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Кроме аспектной семантики мы можем фиксировать «семантические поля» проявлений признаков Аугустинавичюте-Рейнина, соционических малых групп в виде определенных слов, лексики, смыслового содержания речи. [7, 8, 9, 10, 11]

Эта тема интересна тем, что ее разработка при получении положительных экспериментальных результатов возможно проложит путь к автоматизации процесса соционической диагностики. В настоящей момент уже есть публикации подобных исследований [12, 13, 14].

В этой статье приведены результаты исследования в НИИ соционики возможностей дифференциации типов информационного метаболизма (ТИМ) с помощью соционического контент-анализа текстов. Это очередной серьезный шаг на пути поиска вариантов объективизации оценок проявлений информационного метаболизма психики. (Первый предварительный этап этого исследования был описан и опубликован в октябре 2021г. [14] Он вдохновил нас на расширение и углубление выбранного направления исследований).

I. ЦЕЛь ЭКСПЕРИМЕНТА

Используя объективный (количественный) семантический анализ, проверить наличие и справедливость некоторых положений, следующих из теории информационного метаболизма Аушры Аугустинавичюте (а также эмпирических наблюдений осуществляемых в процессе психолого-соционических консультаций в НИИ Соционики), доступных к регистрации в запланированном эксперименте.

II. Общие гипотезы

В процессе эксперимента будут получены подтверждения/опровержения ЗАВИСИМОСТИ СЕМАНТИКИ, использованной испытуемыми в тексте

- от наличия устойчивых ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ психики (с одной стороны)

- от КОНКРЕТНОЙ ТЕМЫ эссе, т.е. от КОНТЕКСТА СИТУАЦИИ (во время процесса диагностики) (с другой).

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

- За время почти тридцатилетней практики психолого-соционического консультирования в НИИ Соционики был собран впечатляющий архив комплектов диагностических материалов (более 2500), состоящих из результатов выполнения испытуемыми 5-ти проективных методик: 3-х рисуночных тестов и 2-х мини-эссе. Такой комплект заданий у нас получает каждый, проходящий определение ТИМ, на самом первом этапе диагностического процесса, т.е. заведомо до озвучивания нами результатов его диагностики.

- В качестве исходных для исследования материалов была использована часть этого архива, а именно тексты написанных нашими клиентами одного из мини–эссе (а именно «Что для Вас время?»). Выполнение этого задания обычно было ограничено 10-15 минутами.

Рис.1

- Для анализа были выбраны произвольным образом и распознаны 314 рукописных эссе, написанные представителями 8-ми типов - ИЛЭ, СЭИ, ЛИИ, ЭСЭ, ЛИЭ, ЭСИ, ИЛИ, СЭЭ. (Представители 1-й и 3-й «квадр». К сожалению для анализа эссе представителей второй половины социона наших ресурсов на этом этапе пока недостаточно).

- Эссе, состоящие из одного, либо двух коротких предложений были отклонены. Других ограничений на сбор материалов не вводилось

- Объектом исследования стали по 40 текстов каждого типа (кроме СЭЭ, которых в нашем архиве было всего 34. В связи с этим все дальнейшие сравнительные аналитические расчеты были проведены с нормировкой количественных данных от СЭЭ (/34*40)).

- В собранных 314 эссе общее количество слов составило свыше 19000.

- Особенности собранного материала

ü все испытуемые выполняли одно задание, т.е. в результате были получены тексты с единой однородной тематикой, что способствовало упрощению их сравнительного анализа.

ü вопрос задания: «Что для Вас время?» фокусировал внимание испытуемых 8-ми разных ТИМов на одном информационном аспекте – БИ.

IV. МЕТОДИКА и программа ЭКСПЕРИМЕНТА

- Распознанные рукописные тексты эссе были сведены в 8 файлов (Т-файлов), по одному на тип: ИЛЭ, СЭИ, ЛИИ, ЭСЭ, ЛИЭ, ЭСИ, ИЛИ, СЭЭ.

- Одновременно был собран один общий файл (О-файл), включивший тексты всех эссе.

- В ручном режиме из О-файла

- были выбраны слова, соответствующие каждому из 8-ми ИА (БЛ, ЧЛ, БЭ, ЧЭ, БИ, ЧИ, БС, ЧС). Выбор был осуществлен в результате формально-логической селекции на основании подхода, заданного в статьях «Об аспектах и функциях в соционике» и «Семантика аспектов» [2, 3]. В результате было получено 8 информационно-аспектных словарей (ИА-словарей). Пример одного из них (а именно самого маленького - ЧЭ) приведен в приложении №1;

- были выбраны слова из семантики признаков Аугустинавичюте-Рейнина (ПАР, следующие из теории [7], из результатов проведенных к текущему моменту экспериментов, а также наблюдений полученных в процессах психолого-соционических консультаций). Из собранных слов, были сформированы 4 признаковых словаря (ПР-словарей: «Уступчивость/упрямство», «Статика/динамика»);

- были проанализированы и включены в рассмотрение некоторые лексико-смысловые конструкции и знаки препинания, соответствующие тем или иным типологическим проявлениям и доступные прямым подсчетам в текстах (как например, восклицательные и вопросительные знаки и др.).

Сформулированные гипотезы по предполагаемым проявлениям асимметрии и результаты их экспериментальной проверки приведены в таблицах №1 и №2

Такую колоссальную работу по обработке тысячных массивов исходных данных удалось проделать только благодаря специально разработанной компьютерной программе. (См. благодарности автора)

V. Сформулированные Гипотезы и полученные результаты

Задание, предложенное испытуемым в виде ОТКРЫТОГО вопроса: «Что для Вас время?» тем не менее изначально «ПРЕДПИСЫВАЕТ» максимальное использование соответствующей семантики, а именно в данном случае семантики ИА - БИ.

Кроме этого сама атмосфера процесса определения соционического типа не на тусовке, а в стенах НИИ Соционики «требует» от них подойти к вопросу серьезно и вдумчиво, что естественно не способствует проявлению таких ИА ЧЭ (ярких эмоций), БЭ (выраженных чувств). Таким образом, исходя из КОНТЕКСТА СИТУАЦИИ стоило ожидать, что мы должны получить независимо от типа испытуемых, преимущественное использование ими семантики интуиции (БИ, ЧИ) и логики (БЛ, ЧЛ).

Исходя из этого можно уточнить поставленную нами перед собой задачу:

Определить с помощью выбранного инструмента (контент-анализа текстов), в чем, как и на сколько в числовом выражении проявился информационный метаболизм испытуемых, а в чем контекст ситуации.

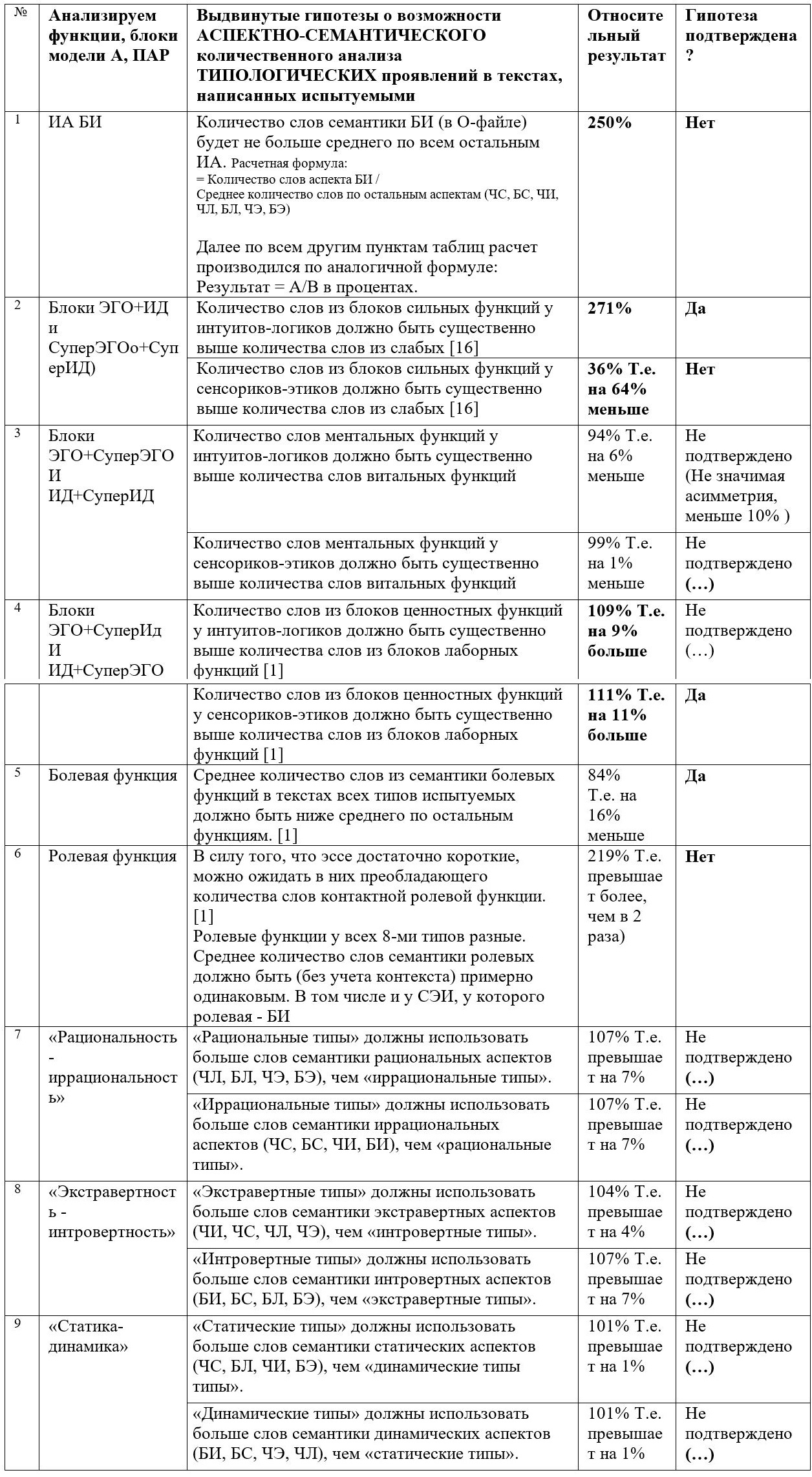

Таб.1. Аспектный семантический количественный анализ.

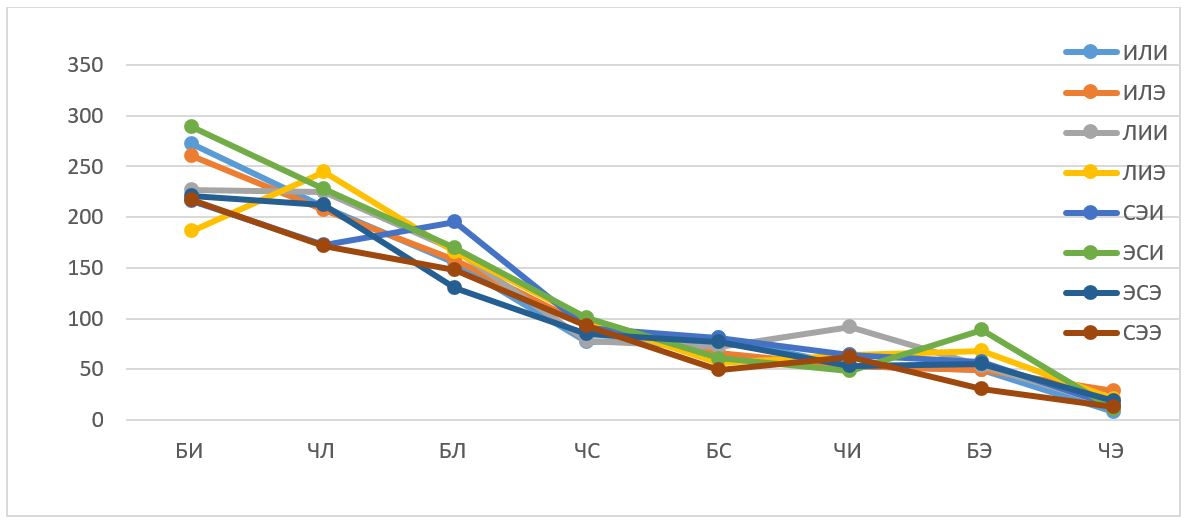

Цифровые данные таблицы 1 (по пунктам 1, 2, 5,6) визуализированы на графике 1.

График 1. Демонстрация зависимости среднего количества использованных испытуемыми слов семантики всех восьми ИА

График наглядно демонстрирует преимущественное использование испытуемыми всех 8-ми ТИМов ИА – БИ и БЛ. Факт, что на 2-м месте оказался ИА - ЧЛ требует особого анализа.

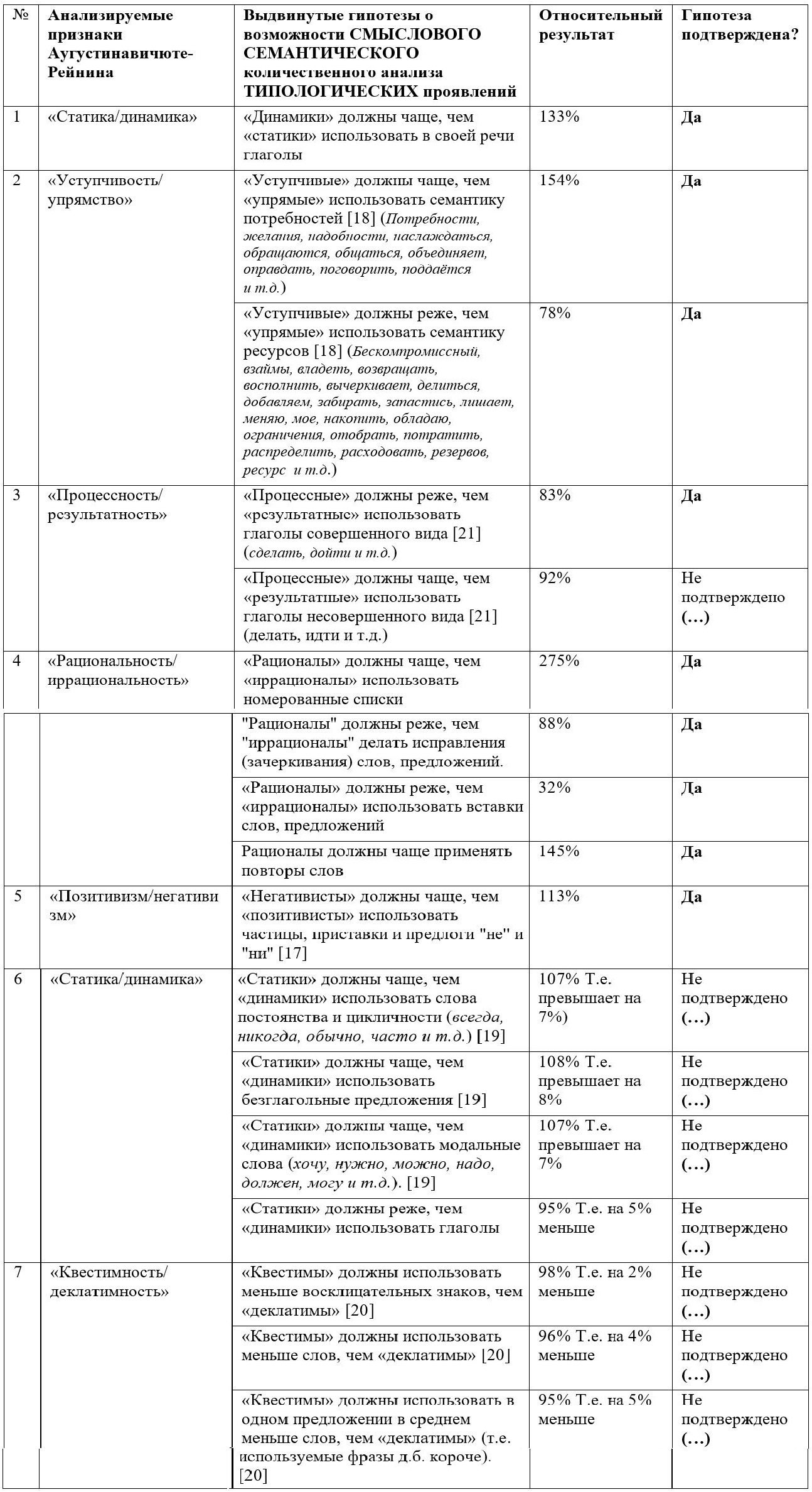

Гипотезы, результаты проверки которых приведены в следующей таблице, сформулированы в процессе многолетней консультативной практики и проведенных в НИИ Соционики теоретических и экспериментальных работ.

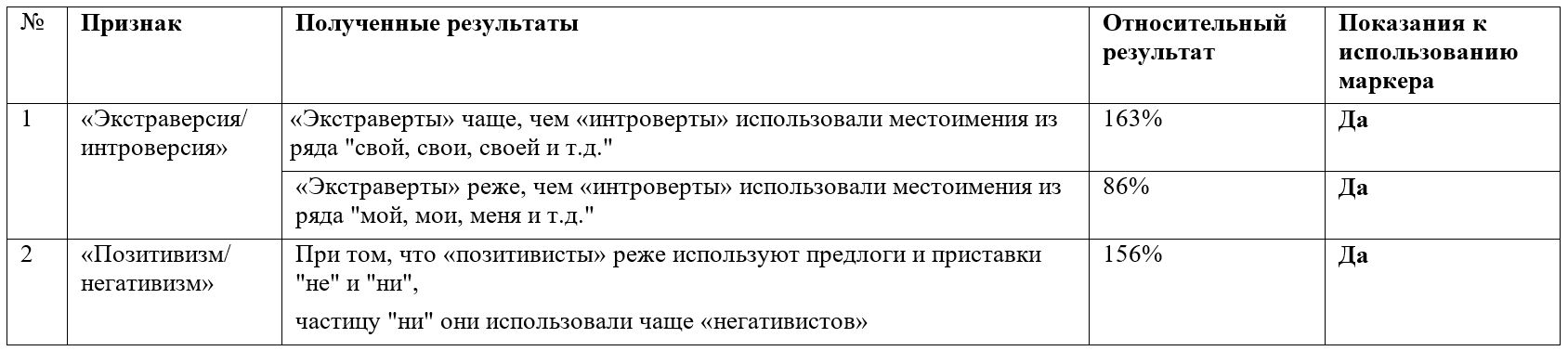

Таб.2. Смысловой семантический количественный анализ.

Таб. 3. Результаты, которые не были описаны раннее и их не фиксировали

VI. РАЗБОР ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- В части аспектного семантического анализа

- подтверждено 3 гипотезы значимой зависимости АСПЕКТНОЙ СЕМАНТИКИ от ТИМов испытуемых («Да» в таб.1, п.п. 2, 4,5)

- не подтверждено 9 гипотез в силу их слабой проявленности (меньше 10% или на уровне «шумов») полученных числовых асимметрий, но и не опровергнуто. (таб.1, п.п. 3, 4, 7-9)

- 3 гипотезы не подтвердили зависимость АСПЕКТНОЙ СЕМАНТИКИ от ТИМов испытуемых,

- но тем самым эти три гипотезы подтвердили ее значимую зависимость от КОНТЕКСТА СИТУАЦИИ («Нет» в таб.1, п.п. 1, 2, 6)

- В части смыслового семантического анализа

- подтверждено 9 гипотез значимой зависимости СМЫСЛОВОЙ СЕМАНТИКИ от ТИМов испытуемых («Да» в таб.2, п.п. 1-5)

- не подтверждено 8 гипотез в силу их слабой проявленности (меньше 10% или на уровне «шумов») полученных числовых асимметрий, но и не опровергнуто. (таб.2, п.п. 7-9)

- При выполнении задания ИНТУИТЫ-ЛОГИКИ оказавшись на «своем семантическом поле» успешно последовали своим ТИПОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЯМ, а СЕНСОРИКИ-ЭТИКИ фактически оказавшись на «чужом», полностью следовали КОНТЕКСТУ ситуации. Это однозначно отразилось в полученных результатах, а именно на выстроенной похожести структур аспектного наполнения эссе тех и других. (См. график № 1).

В своих эссе сенсорики-этики использовали только 36% слов функций своих СИЛЬНЫХ блоков (БС, ЧС, БЭ, ЧЭ) в сравнении с количеством использованных слов функций своих СЛАБЫХ блоков (БИ, ЧИ, БЛ, ЧЛ) (таб. 1, п.п. 1-2).

- Анализ соотношений слов аспектов МЕНТАЛЬНЫХ И ВИТАЛЬНЫХ функций также не подтвердил гипотезу о количественном превышении слов ментала. (Таб. №1, п. №3).

- Влияние ТИМа испытуемых (в соответствие выдвинутыми гипотезами) было зафиксировано в следующем:

- испытуемые использовали больше слов ЦЕННОСТНЫХ функций по отношению к лаборным на 9% интуиты-логики и на 11% сенсорики-этики. (См. таб.1, п.4).

- суммарно в текстах всех испытуемых количество слов семантики ИА их БОЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ было ниже среднего количества слов семантики других ИА – 84%. (См. таб.1, п.5).

- в текстах испытуемых СЭИ количество слов семантики ИА (РОЛЕВОЙ функции) было существенно выше среднего количества слов ролевых функций – 219%, что говорит о значимой зависимости этого проявления от контекста (См. таб.1, п.6).

- Кроме этого, в процессе обработки результатов эксперимента было замечено еще 3 из ранее не описанных количественных асимметрий, которые не противоречат теоретическим предпосылкам (См. таб.3, п.п. 1,2). По ним мы проведем дополнительные исследования.

VII. ВЫВОДЫ

- Проделанная работа подтвердила на основании полученных количественных ОБЪЕКТИВНЫХ данных контент-анализа наличие

- феномена ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ психики, с одной стороны

- зависимости наблюдаемых ТИПОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ испытуемых от КОНТЕКСТА СИТУАЦИИ (с другой);

- В процессе обработки результатов эксперимента были также обнаружены новые факты проявления типологических особенностей, не описанных раннее в опубликованных материалах:

- «Экстраверты» чаще, чем «интроверты» использовали местоимения из ряда "свой, свои, своей и т.д."

- «Интроверты» чаще, чем «экстраверты» использовали местоимения из ряда "мой, мои, меня и т.д."

- «Позитивисты» чаще использовали частицу «НИ» (При том, что «позитивисты» реже «негативистов» используют предлоги и приставки "не" и "ни".

Специально проведенное лингвистическое исследование показало, что этому есть объективная причина. И следует она из практики использования частицы «ни» в русской грамматике. С одной стороны частица "ни" относится к выражению отрицания (как к негативу). А с другой стороны она часто используется как объединяющая (а это маркер «позитивизма»): "ни Петр, ни Василий не были ..."

- Был зафиксирован факт использования всеми испытуемыми явно завышенного количества по сравнению с другими информационными аспектами слов ЧЛ. Это наблюдение требует провести дальнейшее исследование. Предварительная гипотеза – многие слова, отнесенные нами к этому аспекту, обозначающие различные действия на самом деле многозначны и потому многоаспектны в зависимости от вкладываемого в эти слова при вербализации смысла. Возможно (а это покажут дальнейшие исследования) получиться выявить подобные многоаспектные слова и удалить их из ИА-словаря ЧЛ. Таким же образом необходимо постепенно не только расширять, но и совершенствовать списки остальных ИА-словарей.

3. Выбранное направление исследований, реализованное в этом эксперименте очевидно (согласно количеству подтвержденных гипотез) имеет перспективы для реализации методик не просто объективного, но и частичного или целостного определения соционического типа. Но для использования этого подхода необходим следующий шаг: после фиксации в тексте слов определенной семантики необходимо будет не просто определяться с их количественными профилями, но и с их положением в модели А испытуемого, т.е. с КАКОЙ ЯЧЕЙКИ МОДЕЛИ А они прозвучали. В НИИ Соционики разработаны и проверены многолетней практикой, обеспечивающие объективность получаемых выводов алгоритмы (методики). [16]. Сейчас этот анализ проводит эксперт-диагност. В дальнейшем выполнению этой операции возможно удастся полностью или частично научить нейросеть (искусственный интеллект), что может дать возможность повысить уровень объективизма в процессе определения ТИМа, а также осуществить его его оптимизацию и ускорение.

4. Следующий шаг, который мы видим на пути продолжения исследований в этой сфере, будет сделан нами на базе наших архивных материалов в части текстов, написанных теми же испытуемыми по заданию другой проективной методики «Представьте, что у Вас есть шкатулка. Опишите её».

5 Периодически мы слышим, что разные соционики своих испытуемых записывает в разные ТИМы. Результаты проведенной нами работы позволяют предположить, с чем это может быть связано. Не располагая значительным (разнообразным) набором диагностического инструментария они могут создавать (не сильно в это вникая) определенные повторяющиеся контексты диагностических ситуаций, «заставляя» испытуемых проявлять не свойственное им по типу поведение.

Благодарности

Выражаю свою искреннюю благодарность

Фёдяровой Марии Анатольевне за проведённую ею кропотливую работу по поиску и извлечению рукописных файлов в нашем архиве, их копированию, переводу в текстовый формат;

Шумилову Анатолию, организовавшему в процессе прохождения в НИИ Соционики производственной практики студентов «Московского Международного Колледжа» разработку программного продукта «Семантическая селекция текстовых материалов».

Без их активного участия это исследование могло бы и не состояться.

Литература

- Аугустинавичюте А. Соционика: кн. 1. Введение. Кн. 2. Психотипы. Тесты. – М.: «АСТ», СПб.: «Terra Fantastica», 1998. 444 с.

- Прокофьева Т.Н. Информационные аспекты и психические функции//Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2012. – N 6 // https://socionics.ru/functions-and-models/2009-01-09-00-59-47/jolly

- Прокофьева Т.Н. Информационные аспекты и их семантика//Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2012. – N 8 // https://socionics.ru/functions-and-models/2009-01-09-00-59-47/semantika

- Филимонов С.В., Ритчик Д.Ю., Шепетько Е.В. «Введение в соционику. Семантические поля аспектов», ВШС, 1991 гг.

- Гиршович Д., Филимонов С., Шепетько Е., Шехтер Ф. Аспекты: смысловое содержание",16", 1990, № 3 (ноябрь), с. 11 – 14

- Ермак В.Д. Классическая соционика. Системная концепция теории информационного метаболизма психики. - М.: Чёрная белка, 2009. - 472 с. - (Библиотека SOCIONICA. Выпуск 8.)

- Аугустинавичюте А. - Теория признаков Рейнина. Очерк по соционике. «Соционика, ментология и психология личности», 1998, №№ 1 – 6.

- Прокофьева Т.Н. Описание признаков Рейнина // https://socionics.ru/signs-and-groups/priznaky/reyninprizhakikratko

- Соционика для профессионалов. Соционические технологии в педагогике и управлении персоналом под редакцией Т. Н. Прокофьевой. – М.: Издательство «Алмаз», 2008. -323 с.

- Миронов В. В. Признаки Рейнина. Малые группы: СПб. 2012. =Т.1: Признаки Рейнина. - 623с.

- Якубовская Т.С. Соционика: Как разобраться в себе и в других. От общения к пониманию. М.:Астрель: АСТ. 207.-288с.

- Кочубеева Л. А. , Миронов В. В. , Стоялова М. Л. Соционика. Семантика информационных аспектов. СПб. : Астер X, 2006. 176 с.

- Прокофьев В.Г. Контент-анализ текста как инструмент диагностики соционического признака Аугустинавичюте-Рейнина «Аристократия-демократия» // https://socionics.ru/component/content/article/48-reyninkat/753-aris-dem2-1

- Прокофьев В.Г. Экспериментальная проверка некоторых теоретических положений соционики. Сравнительный анализ текстов эссе «Что для Вас время?»

- Киреева З.А. Методы психологического исследования. Учебное пособие. Курган, 2014

- Прокофьев В.Г., Прокофьева Т.Н. Соционическая диагностика. Маркеры «качества» аспектов и признаков. // https://socionics.ru/diagnostic/729-markerikachetstva

- Сайт НИИ Соционики. Признак Аугустинавичюте-Рейнина "Позитивизм-негативизм" // https://socionics.ru/signs-and-groups/priznaky/598-positivnegativ.

- Сайт НИИ Соционики. Признак Аугустинавичюте-Рейнина "Уступчивость-упрямство" // https://socionics.ru/signs-and-groups/priznaky/608-accomodating-obstinate

- Сайт НИИ Соционики. Признак Аугустинавичюте-Рейнина "Статика-динамика" // https://socionics.ru/signs-and-groups/priznaky/613-staticdynamic

- Сайт НИИ Соционики. Признак Аугустинавичюте-Рейнина "Квестимность-деклатимность" // https://socionics.ru/signs-and-groups/priznaky/604-qvestimdeklatim

- Сайт НИИ Соционики. Признак Аугустинавичюте-Рейнина "Процессность/результатность" // https://socionics.ru/signs-and-groups/priznaky/602-processresult

Приложение 1. Пример семантического словаря. Информационный аспект ЧЭ

Азарт, активации, артистизм, боюсь, боязнь, бояться, вдохновенье, вдохновенья, вдохновляет, весело, вовлеченности, вовлеченность, возбуждение, возмущение, волнение, волнительный, восторг, восхищение, вспыльчивость, гнев, горе, грусти, грустить, грустно, досадно, жалеть, жуткий, жутко, забавнее, запальчивость, заторможенность, здорово, злилась, злимся, злиться, злюсь, интонация, клаустрофобии, манипулируемое, манит, мотивирует, нагнетание, настроение, настроения, настрой, нервируют, нервничать, обида, обидно, огорчает, огорчать, озабочен, отвратительный, очаровательный, паника, паники, переживаешь, переживание, переживаний, переживания, переживать, переживаю, печали, печаль, печальный, печалью, плакать, плач, побуждение, подавленность, пожалеть, понервничать, потехе, потрясающий, пофиг, пугает, пугать, рад, радоваться, радости, радость, радуюсь, раздражаться, романтизм, сдержанность, скууучно, скучаем, скучать, скучно, скучные, скучный, смех, смешным, спокойствие, стимул, страсть, страх, страха, страшно, стресса, стрессов, стрессовых, тревога, тревогу, трепетно, увлекает, увлеченности, увлечены, ужасней, ужасно, улыбкой, фанатизм, экстаз, эмоции, эмоций, эмоция, эмоциями, энергией, энергии, энергичность, энергия, энтузиазм, энтузиазма, эффектный, готовы, решимость, серьёзного, безобразный, выразить.

Статью можно обсудить в Вконтакте:

https://vk.com/nii_socionics

|